こんにちは。ひのです。

公認会計士試験は「無理ゲー」と言われるほど難易度が高く、多くの受験生が途中で挫折してしまいます。

試験範囲の広さや高度な専門知識、厳しい合格率に加え、長時間の勉強が必要であることから、「本当に合格できるのか…」と不安を感じる人も少なくありません。

しかし、正しい学習戦略を立て、効率的に勉強を進めることで、この「無理ゲー」を攻略することは可能です。

本記事では、公認会計士試験が難しいと言われる理由を徹底解説し、実際に合格を勝ち取るための勉強法や対策を詳しく紹介します。

適切な学習計画を立て、確実に合格への道を切り開きましょう。

結論から申し上げると、公認会計士は以下の理由から無理ゲーと言われています。

・試験範囲の広さ

・高度な専門知識

・合格率の低さ

・足切りがある

・試験の日数が長い

・勉強時間の長さ

・経済的な負担

・精神的なプレッシャー

・合格後も勉強が必要

しかし、勉強のコツを掴めば公認会計士の合格も夢ではありません。

本記事では、合格するためのコツやおすすめの通信講座も紹介しているので、ぜひ最後までご覧いただき参考にしてください。

公認会計士の試験突破には、通信講座の受講が一番の近道です。当サイトがおすすめしたい公認会計士の通信講座は、下記の3つです。

ぜひ、無理ゲーと言われる公認会計士の試験突破を目指しましょう。

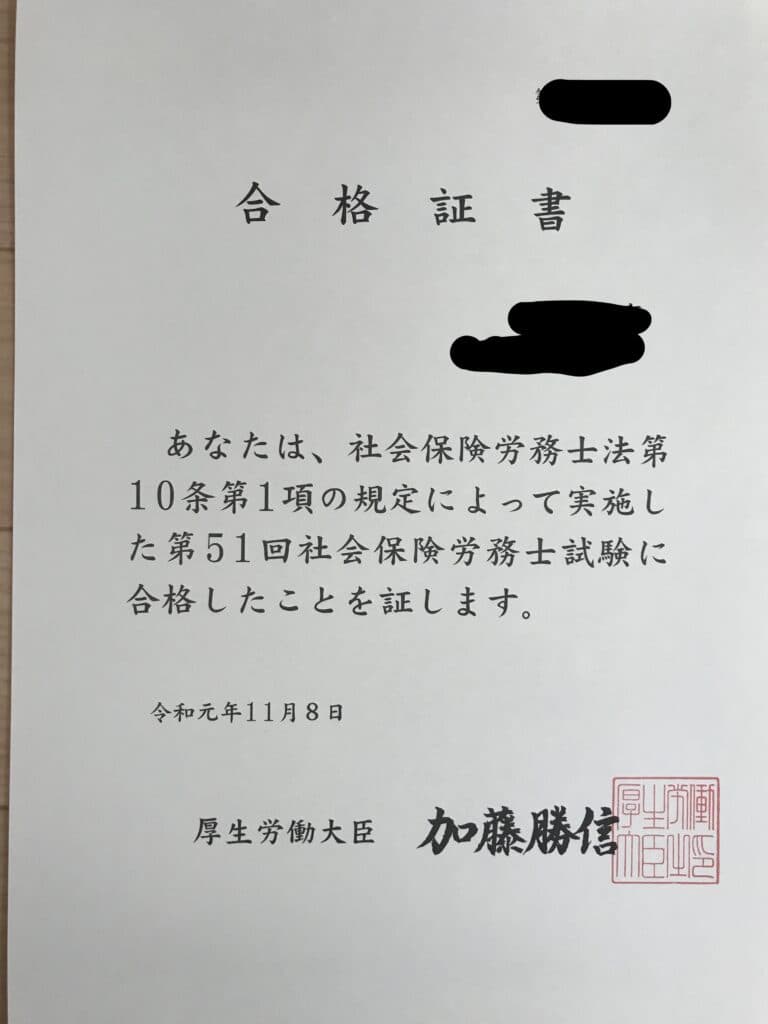

この記事の筆者の信頼性

僕はひのと申します。

令和元年(2019年)に3度目の受験で社労士試験に合格しました。

2年半の社労士試験勉強(2度の通信講座受講経験)を通じて得た経験や反省を踏まえて、同じ士業資格である公認会計士について、レビューさせていただきます。

公認会計士試験が「無理ゲー」と言われる理由

公認会計士試験は、その難易度や学習量の多さから「無理ゲー」と形容されることが少なくありません。

そこで、最初に公認会計士試験が「無理ゲー」と言われる理由を見ていきましょう。受験生が直面する具体的な課題がわかります。

1つずつ見ていきましょう。

公認会計士試験の範囲の広すぎて、無理ゲー

公認会計士試験が「無理ゲー」と言われる大きな理由の1つが、試験範囲の広さです。合格するためには、膨大な分野を網羅的に学習する必要があります。

公認会計士の試験範囲は以下のとおりです。

【公認会計士の試験科目】

①短答式試験

・財務会計論

・管理会計論

・監査論

・企業法

②論文式試験

・会計学監査論

・租税法

・企業法

・選択科目(経営学、経済学、民法、統計学のうち、受験者があらかじめ選択する1科目)

なお、論文試験については科目合格の制度が設けられており、2年間の有効期間があるため、一度合格すれば少しだけ負担は減ります。

とはいえ、かなりの試験範囲の広さがあることには変わりありません。勉強時間の確保はもちろん、効率的な勉強が必要と言えるでしょう。

高度な専門知識が必要で、無理ゲー

公認会計士の試験では、高度な専門知識が必要とされるため、初心者にとって大きな壁となります。

試験では財務会計や管理会計だけでなく、監査論や企業法など幅広い分野の深い知識が求められます。

それぞれの分野で専門的な用語や論理的な思考が求められるため、単なる暗記だけでは対応できません。

とくに、最新の会計基準や法律改正などに適応する柔軟性も求められます。

試験の合格率が低すぎて、無理ゲー

公認会計士試験の合格率は10%前後と低く、多くの受験者にとって大きなプレッシャーとなります。

令和2年から6年までの合格率を見てみましょう。

公認会計士の合格率

| 年別 | 出願者 | 合格者 | 合格率 |

| 令和2年 | 13,231人 | 1,335人 | 10.1% |

| 令和3年 | 14,192人 | 1,360人 | 9.6% |

| 令和4年 | 18,789人 | 1,456人 | 7.7% |

| 令和5年 | 20,317人 | 1,544人 | 7.6% |

| 令和6年 | 21,573人 | 1,603人 | 7.4% |

令和3年からは10%を切るようになっており、試験合格がいかに難しいかがわかります。

この合格率を見て、公認会計士は無理ゲーだと思う方も多いでしょう。

足切りがあるから、無理ゲー

公認会計士試験では足切り制度が存在し、一定の基準点を超えなければ不合格となります。

それぞれ、基準となっているラインは以下の通りです。

公認会計士の合格基準点

| 全体の合格基準 | 1科目ごとの合格基準 | |

| 短答式試験 | 総点数の70% | 満点の40% |

| 論文式試験 | 総点数の60% | 満点の40% |

上記のとおり、総点数の合格基準を突破していたとしても、短答式・論文式ともに1科目でも40%を切っていると不合格となります。

足切り制度は受験者に均等な学力を求めるために設けられていますが、受験者にとって心理的な負担が大きいと言えるでしょう。

社労士にも同じ足切り制度があり、2年目の試験で足切りを喰らいました(全体では合格点に達していたのに)

試験の日数が長いから、無理ゲー

公認会計士試験は試験の日数が長いことも、無理ゲーと言われる理由の1つです。

令和7年度の時間割を見てみましょう。

| 短答式試験 | 企業法:9:30~10:30 管理会計論:11:30~12:30 監査論:14:00~15:00 財務会計論:16:00~18:00 |

| 論文式試験① | 監査論:10:30~12:30 租税法:14:30~16:30 |

| 論文式試験② | 会計学:10:30~12:30 会計学:14:30~17:30 |

| 論文式試験③ | 企業法:10:30~12:30 選択科目:14:30~16:30 |

公認会計士の短答試験では、休憩を挟みつつも9時半から18時までの大変長丁場の試験です。。。

また、論文試験にいたっては3日間にまたがり、1科目につき2時間もあるため、知識だけでなく精神力や体力も問われます。

集中力と体力を持続させることが合格の鍵と言えるでしょう。

勉強時間が長すぎて、無理ゲー

公認会計士試験に合格するためには、膨大な勉強時間が必要とされるため、計画的な学習が不可欠です。

合格者の多くは3,000~4,000時間の勉強時間を確保しています。時間の学習を継続することが、受験者にとって大きな負担と言えるでしょう。

働きながら受験を目指す社会人の場合、通勤時間や休憩時間を活用して勉強するなどの工夫が求められます。

経済的な負担で、無理ゲー

公認会計士試験の受験は、教材費や通信講座費用など経済的な負担が大きく、受験生にとってハードルとなります。

試験対策には過去問題集や参考書の購入に加え、通信講座や模試の費用が必要です。試験自体の受験料や遠方から試験会場に通う場合の交通費や宿泊費もかかります。

経済的な余裕がないために、受験を諦めるという人も正直少なくないでしょう。

精神的なプレッシャーで、無理ゲー

公認会計士の試験は精神的なプレッシャーも大きいため、これが原因で挫折する人も少なくありません。

試験が高難度であることや、長期間の学習によって「合格しなければ」という焦りが大きなプレッシャーとなります。

模試で成績が振るわなければ、自己嫌悪に陥り、大きなストレスとなるでしょう。適度なプレッシャーはモチベーションにもなりますが、大きすぎると集中を妨げることも。

リフレッシュしながら上手く付き合っていきましょう。

合格後も勉強が必要で、無理ゲー

公認会計士は合格がゴールではなく、合格をした後も日々の勉強が欠かせません。

試験に合格した知識を持っていても、会計基準が変更されたり、税制改正が行われるとその分の知識のアップデートが必要となるためです。

また、公認会計士の試験に合格したあとにも、正式に公認会計士として働くためには、「修了考査」と呼ばれる試験に合格する必要があります。

修了考査とは、2年間の実務経験と3年間の実務補習制度を経験した後に受ける試験です。

難易度の高い公認会計士に合格をしても、再び試験勉強が必要となるので、継続的な勉強が必要と言えるでしょう。

こんな無理ゲーと思われる公認会計士試験。突破する為には効率かつ合理的な勉強が必要です。通信講座は最短で合格水準まで達することができるのでおすすめ。

当然、受講費用はかかりますが、何年も何回も参考書や問題集を購入して勉強するよりも経済的でもあります。

無理ゲーと言われる公認会計士に合格する方法

ここまで、公認会計士の試験が「無理ゲー」と言われる理由について解説しました。

理由を見てみると、合格は難しそう……と思われた方も多いと思いますが、公認会計士は決して合格できない試験ではありません。

そこで、ここからは無理ゲーと言われる公認会計士の試験に合格する方法を紹介します。

ぜひ参考にしていただき、合格を目指してください。

学習計画を立てる

公認会計士試験に合格するには、長期間にわたる学習計画をしっかり立てることが重要です。

試験範囲が広いため、無計画に勉強を進めたり、途中でモチベーションが低下することで、効率が悪くなったり、学習が続かなくなったりすることがあります。

計画的に学習することで、無駄なく知識を積み重ね、合格に近づけます。

例えば、1年後の受験を目指す場合、月単位で主要科目を決め、週単位で細かく学習スケジュールを作成するとよいでしょう。

最初の数ヶ月で基礎を固め、その後は応用・過去問演習に重点を置く計画が有効です。

学習計画は合格を左右します。

計画を立てたら、定期的に見直しながら進めることで、効率的に学習を進めるようにしましょう。

勉強時間を確保する

続いて紹介する公認会計士に合格する方法は、十分な勉強時間の確保をすることです。

試験合格には3,000~4,000時間の学習が必要とされています。

これを達成するには、日々のスケジュールの中で勉強時間を確保し、習慣化することが必要です。社会人や学生は特に時間の確保が難しいため、工夫するようにしましょう。

朝の出勤前や通勤時間、昼休み、寝る前の時間を活用すれば、1日3~5時間の勉強時間を確保できます。

また、休日には集中して学習する時間を作り、全体の学習時間を増やすのが効果的です。

毎日の生活の中で無駄な時間を見つけて勉強時間に充てることが合格のカギと言えます。

スケジュールを固定し、継続的に学習できる環境を整えましょう。

苦手科目を作らない

試験ではすべての科目をバランスよく学習し、苦手科目を作らないことが重要です。

公認会計士試験では「足切り制度」があるため、特定の科目が極端に低いと不合格になってしまいます。

そのため、得意科目に偏らず、すべての科目を一定のレベルまで引き上げる必要があります。苦手科目を克服するには、早めに弱点を見つけ、集中して学習することが重要です。

計画的に取り組み、どの科目も合格ラインを超えるように学習を進めましょう。

計算問題で基礎的な知識をつける

公認会計士試験では計算問題も出題されるため、計算力を鍛えることが重要です。

計算問題は試験の得点源となる一方、一定の計算力や解き方を身に付けないと攻略がむずか五位と言われています。

基本的な計算スキルを身につけ、あとから理論の知識を入れていくことで、試験の得点率を向上させることができます。

計算問題は学習の積み重ねが重要です。基礎的な知識をしっかりと固め、実戦形式の問題に慣れておくことで、本番でもスムーズに解答できるようにしましょう。

モチベーションを維持する

長期間の学習を続けるには、モチベーションの維持が欠かせません。

公認会計士試験は1年以上の勉強が必要になるため、途中でやる気が低下することがあります。

適度に息抜きを取り入れながら、モチベーションを保つ工夫をしましょう。

目標を細かく設定し、達成ごとに小さなご褒美を用意するなどおすすめです。

適度な休息と達成感を得る工夫をし、勉強を続けやすい環境を作るようにして、モチベーションの維持にも意識しましょう。

模試を活用する

模試を積極的に活用し、本番の試験に向けた対策を行うことが重要です。

模試を受け、実際の試験の形式や時間配分に慣れることで、本番の試験での焦りを軽減できます。

自分の弱点を把握し、改善するための指標としても活用できますよ。

模試の結果を分析し、得点が低かった科目を重点的に復習することで、効率的に学習を進められます。

模試を定期的に受けることで、実力を確認しながら学習ができるでしょう。

通信講座を利用する

通信講座を活用することで、合格に向けて効率的に学習を進められます。

通信講座では、試験範囲を体系的に学ぶことができ、質問サポートや添削指導を受けることも可能です。

過去問分析や模試の提供、最新の試験傾向に対応したカリキュラムが整っています。

通信講座を利用することで、独学では難しいポイントを効率的に学習できます。

自分に合った講座を選び、合格を目指しましょう。

【目指せ合格!】公認会計士試験におすすめの通信講座

ここまで、無理ゲーと言われる公認会計士に合格する方法を紹介しました。

最後に、合格する方法として紹介した通信講座についておすすめのスクールを紹介します。

・CPA学院

・クレアール

1つずつ見ていきましょう。

CPA学院

CPA会計学院は、公認会計士試験に特化した学習環境を提供し、高い合格実績を誇る点が特徴です。

2024年度の試験では、全体合格者の60.7%にあたる973名がCPA会計学院の受講生であり、実績の高さがわかります。

CPA学院の特徴は以下のとおりです。

CPAはサポートサービスが充実しており、通信講座ではなおざりになりがちな学習プランの作成にも対応。公認会計士試験に合格している常駐専任講師が完全サポートを行ってくれるので、学習状況をはじめ、公認会計士の試験のことならいつでも相談できます。

1年無料延長制度では、受講期間に合格ができなくても1年間の無料視聴期間延長サービスがあるのも嬉しいポイントです。

勉強時間の確保が難しい方に優しい制度ですね。

サポート体制を重視する人には、CPA学院がおすすめと言えるでしょう。

CPA学院の口コミ

良かった点は、教材と答練の質の高さ、講義内容、講師の相談対応やアドバイス、自習室の環境、受講生サイトの見やすさなどがあります。教材については全ての科目で重要性を意識した作りになっており、効率的に学習を進めることができました。答練についても、本試験の出題内容と近い内容が多く、本試験に向けた実力をつけることができました。講義についてもわかりやすい内容が多く、また、講師への相談では学習方法のアドバイスや精神的なサポートを受けることができ、とても大きな助けになりました。

引用:カリキュラムの自由度や柔軟性の高さが、働きながら会計士試験合格を目指すのに向いていると考えCPAを選びました

1つ目は、1科目につき複数の講師が講義動画を配信しているため、自分に合う合わないを選択できたことです。また、それぞれの講師が独自のスタイルで講義を展開していたことも良かったです。

引用:講義動画が見やすく工夫されていた点、メールや電話・Zoomで適宜質問可能な点など、快適に通信学習ができる環境が整っていると感じました

2つ目は、短答対策問題集のスマホアプリです。全科目対応しているため持ち運びも容易でスキマ時間を有効に活用することができました。

3つ目は、受講生交流会が多く開催されていたことです。他の受講生の学習方法や近況などを色々と話すことができ、学習継続のモチベーションアップに繋がりました。他にも、合格後に就職や会計士同士の交流会も多数開催されており、受講生としてだけでなく会計士としても多くのものを得ることができる良い場所だと思います。

↓↓公認会計士講座ならCPA会計学院↓↓

↑↑ 全合格者の半数以上がCPA出身 ↑↑

クレア―ル公認会計士講座

クレアールは、効率的な学習を重視したカリキュラムを強みとしている通信講座です。

クレアール独自のカリキュラム「非常識合格法」では、試験範囲を徹底分析し、出題頻度の低い論点を省略して重要部分に集中するため、短期間での合格を目指せます。

そのほかのクレアールの特徴は以下のとおりです。

クレアールは完全通信制ですが、質問回数が無制限になっているなど、サポート体制も充実。WEB学習を利用すれば、どこでも講義動画やテキストで勉強ができるので、働きながら合格を目指す人に向いていると言えるでしょう。

高額になりがちな受講料も比較的安価となっているので、お財布事情で悩んでいた人にもおすすめです。

クレアールの口コミ

非常識合格法により効率的に勉強できた点が一番の利点だったと思います。学習時間が限られている中で、私が合格をできたのは、効率的に学習したおかげだと思います。また、簿記の基礎にしっかり時間をかけるカリキュラムになっていたことにも非常に助けられてと感じています。5月短答から論文式試験まで時間がありませんでしたが、計算力が十分に身についていたことで、租税法などに時間を使うことができ、また、会計学自体も得点源にすることができました。

引用:公認会計士合格体験記「30代働きながらの挑戦」A.Hさん

働きながら会計士を目指すことを決めたため、限られた時間の中で合格可能なレベルに達するためには、効率的に学習することが特に重要となると考えていました。その時に非常識合格法を拝読し、その考え方が非常に合理的で納得のできるものであると感じました。基本を重視し、絶対にできなければならないことをしっかりとやるという考え方が反映されたカリキュラムや要点をしぼり無駄を省いたテキストに魅力を感じたのがクレアールを選んだ理由の一つです。また、他校と比べて受講料が安く、充実したキャッシュバック制度があることに魅力を感じ、このキャッシュバック制度が最短で合格をするというモチベーションの向上、維持につながりました。

引用:公認会計士合格体験記「クレアールで未経験から一発合格」東 祐樹さん

↓資料請求で「非常識合格法」をゲット↓

まずは、2社とも資料請求をしてみて、合格のイメージを掴んでみてください。そこから始まります!

公認会計士は無理ゲー?まとめ

本記事では、公認会計士の試験が「無理ゲー」と言われる理由について解説しました。

公認会計士試験が「無理ゲー」と言われる理由には、試験範囲の広さ、高度な専門知識、低い合格率、長期間の学習負担などが挙げられます。

しかし、合格のコツを掴んで勉強を進めれば、この難関試験を突破することは十分に可能です。

本気で公認会計士の合格を目指す方には、通信講座がおすすめです。自分に合った通信講座をミルけることで、効率的に勉強を進められるでしょう。

・CPA学院

・クレアール

難易度の高さから公認会計士の合格は「無理ゲー」と感じるかもしれませんが、正しい戦略を持って挑めば合格は決して不可能ではありません。

計画的に学習を進め、公認会計士としての未来を掴み取りましょう。